Vom Bauerndorf zur Handschuh-Hauptstadt

Nach der Besiedlung lebten die Menschen in der Grünen Au ausschließlich von der Landwirtschaft, von Ackerbau und Viehzucht und der Waldwirtschaft. Mit der Zeit entstanden auch spezialisierte Handwerksberufe, die wiederum als Maurer oder Stellmacher für die Landwirte tätig waren.

Im 19. Jahrhundert konnten die Bauern, die bis dahin nur „Lehensnehmer“ waren, das Eigentum an ihren Höfen gegen Zahlung einer „Ablösung“ an die Grundherren erwerben.

Flachs und Schafwolle wurden zu Leinen- und Wollfäden versponnen, und Ende des 17. Jahrhunderts gab es in Grüna um die 30 Leineweber. Doch wegen der Chemnitzer Bannmeile durften sie ihre Erzeugnisse nicht auf dem Markt verkaufen, sondern nur für den Eigenbedarf herstellen. Ähnlich verhielt es sich mit dem Bleichen der gewebten Stoffbahnen; die behördlichen Verbote wurden aber gern ignoriert.

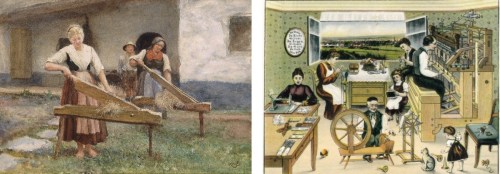

Immer mehr Einwohner verdienten ihren Lebensunterhalt mit Textil-Heimarbeit. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts kam dafür ein neues Handwerk auf: die Kulierwirkerei. Sie sollte über Jahrzehnte das wirtschaftliche Leben im Ort bestimmen. (Im Gegensatz zu gewebten Stoffen ist ein „Gewirk“ eine elastische Maschenware, wie beim Stricken oder Häkeln). Nach der Erfindung des Kulierwirkstuhls um 1600 in England war es Johann Esche aus Limbach gelungen, einen solchen nachzubauen und 1719 in Limbach die erste sächsische Seidenstrumpfmanufaktur zu gründen. Die Einführung der Strumpfindustrie in Grüna erfolgte 1728, und um diese Zeit auch in anderen Orten der Region. 1765 gab es in Grüna weit über 100 Wirker.

Das war Heimarbeit für die ganze Familie: Während der Vater wirkte, sorgten die Kinder für die Garnherstellung, die Mutter nähte die Strümpfe zusammen, und auch Oma und Opa hatten ihre Aufgaben.

1851 zählte Grüna 400 Strumpfwirker-Meister, 200 Gesellen und fast ebenso viele Lehrlinge. Technische Neuerungen an den Wirkstühlen in Verbindung mit einem Maschinenantrieb läuteten den Übergang vom Handwerk zur Industrie ein; parallel zur Heimarbeit entstanden erste Fabriken zur Textilherstellung.

Die Herstellung von Kulierhandschuhen erfolgte ebenfalls durch die Strumpfwirker, jedoch zunächst als „Nischenprodukt“, denn feine Handschuhe waren Luxus, während Strümpfe jedermann benötigte. Die Gründung der ersten Kulierhandschuhfabrik in Grüna erfolgte 1836 durch Ferdinand Beyer, später in der Dorfstraße 54. Um 1900 gab es im Ort bereits 45 kleinere bis mittlere Handschuhbetriebe, doch auch in fast jedem zweiten Haus stand noch ein Handkulierwirkstuhl. In den 1920er Jahren wurden Strickhandschuhe in Rabenstein gefertigt, Stoffhandschuhe in Limbach und Oberfrohna, aber die Wirkhandschuhe in Grüna und Mittelbach.

Eine ausführliche Schilderung, wie Strumpf und Handschuh nach Grüna kamen, finden Sie in unserem Heimatbuch auf den Seiten 33 bis 38.

Außer Handschuhen und Strümpfen wurden bald auch andere Textilien in Grüna hergestellt, hauptsächlich Unterwäsche und Trikotagen, so bei: Richard Aurich, Dorfstraße 113; Max Boese, Mittelbacher Straße 3; Waldheimer Trikotagenfabrik, Goethestr. 5; Paul Uhle, Chemnitzer Straße 88, und Carl Winkler, Baumgartenstraße 19. Dessen Enkelin Karla Krahmer führte den letzten Grünaer Textilbetrieb bis zur Schließung im Jahre 2019.